明翠阁历史游记及文史资料

浏览量:1552 作者:明翠阁禅寺 来源:本站 发布时间:2018-05-31

明翠阁始建于宋,驰名于海内外。因为山溪秀丽,殿阁错落有致,引人入胜。五十年代省文物普查队和南京工学院专家曾先后作过考察,盛赞明翠阁建筑工艺精巧,为省内不可多得。1959年我市公布为首批重点文物保护单位(共二处,另一处是双石塔)。于今有关明翠阁的文字资料不多,一时难于集全,今就目前当地已征得资料若干篇,编印成册,以供关心明翠阁人士参考,敬请审阅补充。

不妥之处,请告诉我阁。

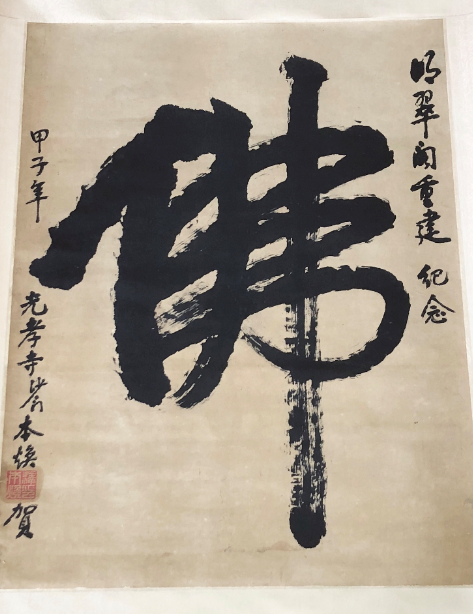

明翠阁大雄宝殿落成盛典仪文

各位党政领导、各位诸山长老、各位社会贤达、各位护法信士:

今天我以十分欢喜赞叹的心情来参加这次盛典。

明翠阁始建于宋代,盛于清朝,在历史长河中几经兴衰,迄至文革时期几濒湮没,十一届三中全会落实宗教政策后,在党和政府直接领导亲切关怀下,得到各单位的大力支持和十方护法信众的无私资助,俾僧徒印禅孙顿空历尽艰辛迎难而上,中兴大业于八二年初奔走呼吁集资重建,在师徒苦心经营之下,于八五、八七、八九年间次第按步完成观音殿、接龙桥和部分配套建筑,今天又将大雄宝殿告竣,如此丰功伟业,步步奏捷,正象征着南平的四化建设和佛教事业的兴旺发达,社会人心得崇佛向善,更体现了南平人民用于创新务实,自求多福的开拓精神,趁此盛典之际,老僧谨以虔诚向各位来宾致以亲切敬意

国基永固 治通遐昌

佛日生辉 法轮常转

安

广东省广州市光孝寺住持本焕

佛历一五三五年九月十二日

公历一九九一年九月十二日

一九八四年重建明翠阁筹备委员会成员名单

张全福

王水富 王平 叶智远 卢保康

刘光舟 刘新华 陈德淮 杨水妹

郭大延 黄景钟 潘枝东 魏世民

释印禅 释顿空

明 翠 阁

叶孝文

明翠阁为千年古刹,原是我市重点文物保护单位。位于南平市中心区之东,江滨北路847号,狮山凤冠岩上濒临建溪,占有山地越六百亩,具有山溪之胜。主体建筑高层建瓯依山势而上,由圆通宝殿、大雄宝殿、天王殿及接龙桥、八角楼等组成建筑群,虚实结合,错落有致,气势雄伟。

远在宋朝,南平狮山凤冠岩上只有个小庙,祀奉观音菩萨。到了明朝已有观音阁名,清初香火很盛,康熙31年(公元1692年)扩建。因风景秀丽,溪明山翠,故改名明翠阁,沿用至今。乾隆二年、二十七年重修,嘉庆间复修。同治年间毁而复建,光绪二十年僧觉募款重修,嘉庆年间复修。清末明国初,该阁住持历经俪龙、俪珠、自空、先化、心圆等都有维修。其中自空扩建之功最大,他得驻军师长卢兴邦的大力支持,向闽北各县化缘,又亲往东南亚各国募款,筹得巨款,并博览了老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、新加坡、等国的寺庙建筑。回南平后,修复了接龙桥和三宝殿,为闽北观音祖庙增辉添彩。南平祀奉观音始自东郊凤冠岩的观音阁。此后各处陆续建庙,如峡阳等即以观音阁为祖庙。明翠阁原作为南平观音祖庙,存有观音抽签诗木刻总本,总签100分12宫(即子、丑、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥)每宫有求财、家运、行人、寻人、交易、诉讼、田蚕、婚姻、六畜、失物、六甲、占病、移徙、坟墓、身宫。曾翻印多本,南平华源寺、伏虎庙,顺昌宝月庵、师岩庙,及诸祀奉观音的寺,其签诗都是采用明翠阁翻印本。

随着观音阁的扩建改名为明翠阁后,香客、游客日多,其中达官贵臣不乏其人,民国期间,如省长萨镇冰曾写对联赠自空:“自古名山僧进德,空场妙谛我知无”。

抗战时期,南平为闽海前线的后方,福州绥靖公署驻此,该署主任陈仪(兼省主席)曾在明翠阁住节,并在岩中开有防空洞以便疏散,当时军政人员云集到南平到此处揽胜日众。中共地下工作者项南曾在明翠阁罗旋亭默读马列书籍,建国后出任中共福建省委第一书记时又故地重游。此外党和国家领导人因公过此揽胜者,亦不乏其人。

改革开放以来,明翠阁不仅在闽北享有盛名,港澳及东南亚等地也有影响。新加坡、日本、泰国、美国、西德、以及港澳人士来南平的多慕名到明翠阁游览、朝拜。近年台胞返乡路过前来行乡、游历者接踵而来,香火旺盛,每逢佛期尤为熙攘。

佛期以观音为主,如二月十九日观音圣诞,六月十九日观音成道,九月十九日观音出家。香火最盛,每次约有香客五、六千人。四月初八释迦牟尼佛圣诞,也有庆贺。此外还有正月如期十五天的拜万佛,规模最大时有向雪峰寺、鼓山寺涌泉寺、南源寺等聘请名师讲经做法,每天往来有三、四百人。还有不定期的有拜千佛、消灾普度等。

解放前,每逢二月十九日观音圣诞,东门外家家户户设香案备素菜供奉。父老兴起筹款向建瓯定购宝塔式焰火,宝塔高达数丈,于观音圣诞当月放焰火招待城乡亲友以及广大观众。于明翠阁凭栏远眺观赏,最为悦目怡神。那时,万人空巷,东门外盛况空前。随着岁月的推移,放花夜景之美,已为今日海内外香客、游客之盛所称赞。

凤冠岩山势雄伟,古树挺拔。明翠阁依山势而建,建筑群参差不齐,象一条长龙围绕岩石向东盘旋而上,绿树丛中隐现着亭谢楼台,画廊石塔,鸟语花香,风景独秀。从公路旁岩壁拾级而登,穿过雕着“明翠胜境”的山门到大殿,大殿连着接龙桥,顺着螺旋亭通道盘旋而上进入八角楼。八角楼悬吊岩面,凭栏俯视,如置身半空,溪山全景,尽收眼底,明翠阁巧夺天工的建筑艺术,可算是我国古建筑的瑰宝。

阁内有许多浮雕壁画,屋顶更有色彩瑰丽的装饰画,相传是泥水能工巧匠谢永哲所绘制,观者无不称叹。重建的大殿仍然保持雕刻绘画的古貌。登阁凭栏,水东拱桥通马站工业区,九峰公园隐约在望,此种风姿情趣,令人观之心旷神怡,充满了诗情画意。

历代骚人墨客有过吟咏诗作赋者自多,惜年久散失,在《南平县志》中录有几首,多写寒秋,而又无悲秋之意,充满了对明翠阁在深秋中云雾缭绕,溪水旖旎,丛树蔚然深秀的赞美。其中朱邵武律诗中有“一片白云归岫暗,数声红叶

落江寒,渔歌断续秋风乱,雁影横斜夕照残。”朱宏有“四面青山皆入画,春花秋叶隔桥红。”林遂有“试忆化龙今古事,荒凉落日起秋烟。”还有林长楠写的“策仗重寻明翠阁,凌虚突兀壮西瓯。九峰罗列窗前现,二水平分槛外流。寒逼鱼尤星影动,气冲霄汉剑光浮。放宽眼界开怀抱,长啸一声天地秋。”明翠阁溪山之胜可见一斑。当代文豪郭沫若视察福建经此包揽溪山,曾有《咏南平》中“山围八面绿,水绕二江青”的诗句,这和上录林长楠的《登延平明翠阁》中的“二水”、“九峰”点景异曲同工。

在史无前例的文化大革命后期(1971年),造反派竟以该阁位于公路边阻碍交通,提出“炸毁明翠阁,修通战备路”的口号将该阁拆除,具有丰富的历史性、艺术性、名族性、和宗教性的千年古刹毁于一遭。寺内旧存有经典《大臧经》等多卷和众多佛经都失毁了,不禁令人痛心疾首。

明翠阁于中山路东段近在咫尺,该段原在城门外故素称东门外,此处父老兄弟在文革后就有意重建该阁,1984年着手捐款捐料,义务出工,计划先在山麓建一小庙以续香火,但众人以不建则罢,建则力求恢复原貌。在落实党的宗教政策的大好形势下,组成“重建明翠阁筹备委员会”,由市政协主席张全福牵头,成员有刘光舟及缘首释印禅、释顿空等十五人。于1984年二月十九日动工,由印禅的弟子顿空主其事,工程进展迅速,第二年,主体建筑高27米的圆通宝殿落成。接龙桥、螺旋亭以及附属建筑陆续建成。

明 翠 阁

黄紫云

明翠阁位于南平市区东门古山城险隘凤冠岩上,其创建年代,已不可详考。传说,创建于宋朝,始为一小庙。明朝时,有一外地茶商来此,见观音菩萨“显灵”,后茶商致富来此还愿,修建阁宇,奉祀观音大士,由此名观音阁。清康熙三十一年(1692年)扩建,因风景优美、溪明山翠,改名为明翠阁。乾隆二年、二十七年重建,嘉庆年间复修,同治年间毁,是年重建。光绪二十年(1894年)僧真觉募缘重修。清末民国住持俪珠、心化、心圆、自空等先后募缘维修,尤以自空扩建之功为最。他远涉重洋募缘,并博览老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、新加坡等国佛教史寺,回南平后,各方题募,苦心经营,并得南平绅士章鹤征相助,称为远近闻名的古阁寺。又是旅游胜地。一九五九年被列为南平市文物保护单位。

明翠阁在凤冠岩上,岩上古树挺拔、枝繁叶茂,明翠阁之殿堂依山面水而建,攀附于峭岩绝壁之上,面临深渊,居高远瞻,有玉屏、九峰、茫荡、展旗、凉伞诸山郁郁葱葱。阁建神工,建筑巧用虚脚,穿梁悬吊工艺,飞架高空,虚实结合,错落有致,雕龙画栋,艺术精美,建筑独特巧绝。远看明翠阁参差不齐的似古建筑群伏于危岩峭壁上,隐于丛林之中,红绿相映,或隐或显,阁前一条石阶由溪边绕岩壁盘旋而上,曲折缦回,如长龙绕岩壁盘旋,阁建奇绝,添山色之美,凭阁而望,尽揽南平古城九峰、双塔、剑潭诸景。清人朱宏曾赋诗曰:

巍巍古阁倚城东,一径崎岖翠色中。

四面青山皆入画,春花落叶隔桥红。

这座在台港东南亚享有盛名的古阁和珍藏文物,于1972年林、江动乱期间,竟以修通“战备路”为名,折毁殆尽,寺内原藏有林林长、萨镇冰、林弥钜等所赠千卷佛教经典文物,也被付诸一炬樊毁。如佛经云:“毗岚风起,梵天楼阁,皆成劫灰”。仅在旧墟中找到几块残砖和三只未毁小铜钟。

一九八四年在保护宗教政策下,宗教人士集议重建明翠阁,并得市政府有关领导支持,组成重建明翠阁筹备委员会。经印禅、顿空法师向海内外募缘,苦心经营,经历十年,建成圆通宝殿(1985年)接龙桥(1990年),大雄宝殿(1991年),天王殿(1995年可完竣),并重塑了观音、普贤、文殊、释迦牟尼、十八罗汉、弥勒佛等诸佛像,供僧侣、信徒奉拜。

重建之明翠阁,不但恢复了古建筑群的优美,而且又增添了新时代的工艺技巧。古阁建筑材料以良材巨木为主,今则以钢筋水泥为主。集古今中外的神奇技艺,融于物神工为一体,仍建筑在原阁址悬崖之上,气势巍峨。飞檐斗拱,彩雕画栋,造型别致,结构精巧,使古刹重光,焕然一新。

现从建溪公路旁沿凤冠岩壁石阶拾级而登,经“南无阿弥陀佛”大石碑,几经曲折到禅门。进地藏殿,螺旋而上入圆通宝殿(观音殿)。从地藏殿右经接龙桥,顺螺旋阶梯而上为“慈云法雨亭”、“大雄宝殿”(三宝殿)。圆通宝殿之右为“讲经堂”,右后为一座优雅嘉宾客房。再右为新扩建的天王殿,由公路旁建基紧附凤冠岩壁鼎建之高楼大厦,上层与阁齐为天王殿。供奉弥勒、天王诸佛,大厦建筑与阁融为一体,气势雄伟。

凤冠岩上有一紫霞洞,昔为老僧修身静养之所,还有一个“天书洞”,传说因明朝的刘伯温在此得到天书,而为朱元璋策谋打得天下,故以为名。凤冠岩下,古名为狮子口,又名鹫仔岩,传说上古时建溪不在此流过,不知何年代,经人工开凿,劈开狮子口岩石,溪水才由此流向剑潭与西溪汇聚而东流。又有“打开狮子口,显出暗淡滩”之说。说此处原为水急险滩,船只难通,经人工开凿而险滩夷平,现为深渊。

明翠阁前之建溪中,原设渡口,昔曾用38条木船接连架成浮桥,清末被毁,后又用渡船以济行人。1961年建南古公路,在此建一大桥,名水东大桥,长达302米,宽12米。在此桥上仰望明翠阁,犹如空中仙境琼楼。在明翠阁上俯看建溪水流和大桥上来往汽车行人不停,俨然如一副绝妙画景。清谢纯镳曾在此赋诗云:

三巡画阁倚峭岩,眼底溪山尽不凡。

峰带丹烟浮紫盖,水横剑气下孤帆。

秋原稻熟炊香爨,古渡人回负药馋。

最是合尖台畔好,天风拂挂满轻衫。

明翠阁自兴建以来,每逢佛前节日,进香者、旅游者络绎不绝,人如潮涌,热闹非凡。现重建之后,香客、游人比往昔更多,近来海外佛教界人士、香客、游人接踵而至,都为明翠阁之独特建筑和风光景色赞叹不已;咸谓堪与武夷、茫荡胜景媲美。

明翠阁更有一特色,处于闹市旁,无市区喧嚣烦扰,又尽揽古城诸胜,天物神工,静而不寂,闹而不扰,夏日清风习习,又为消暑游览胜地,使此驰名海内外胜地阁寺,更添景色,令人神怡,流连忘返。

颂曰:

明翠阁寺,巍立胜境

四贤之乡,地灵神钟

南望九峰,玲珑满目

福厦闽江,车船如织

两塔耸立,三溪南逝

明翠居中,尽揽诸胜

市区纸厂,拜伏两旁

面临深渊,背负龙山

悬岩峭壁,溪明山翠

建筑神工,宛若琼楼

闽北古隘,著称雄关

自建为阁,供神布教

前遭毁折,又获重建

古已闻名,今更辉煌

香烟缭绕,信徒如云

名胜佛地,德泽无疆

1994年冬

明翠阁的建筑

卢剑青

建于清康熙三十一年(1692),在城东门外,坐西北朝东南,凌虚嵯峨,精巧玲珑,为南平名胜,文化大革命时被毁。1984年仿原式重建,现已建成圆通宝殿、接龙桥、总面积2000多平方米,大雄宝殿正在建筑中。

由公路边石阶拾级曲折而上,直达二层佛殿,殿内有水泥金柱4根,直径43公分,殿前圆木檐柱2根,直径27公分,穿斗连升华拱,栏杆倚坐,前壁有“姜太公钓鱼,苏武牧羊”等壁画。底层佛殿一间,宽6米,深4米,高5米,两侧僧舍,殿前栏杆倚坐,殿后观音洞,洞口文化大革命时被炸毁,今改为贮水池,置消防栓。洞用方块石券砌被覆,宽1.2米,高2.5米,长12米,地面用条石铺砌,洞口有路通大雄宝殿。

圆通宝殿为三檐歇山顶,穿斗抬梁斗拱三层楼阁式混合木构架,飞檐翘角,跑龙脊,中嵌华光珠,垂脊有飞龙4条。殿内水磨石地面,宽13.6米,进深12米,高9米,至藻井顶高12米木质金柱直径35公分,檐柱直径28公分,中祀观音,莲花须弥座,殿前由12扇寿字花格平古门组合而成,门上方的横额板有罗汉佛像壁画,钟鼓间枋、袱镂刻师座三星斗拱,顶为券棚,两侧壁有景窗4扇。殿中间藻井周围,铺设莲花形天花前顶券棚。仿宋斗八藻井,为四方八角圆形,有彩饰斗拱215个,斗由散斗、交互斗、齐心斗交替组成19层。

圆通宝殿,倚山构筑,三面花格回廊成U形,廊宽1.2米,周长34.6米。殿前回廊正中设佛龛,祀韦陀尊者。右侧设方丈室。廊周有檐柱17根,穿斗外挑檐口吊柱。殿内外有浮雕彩饰大小一千余件。殿后依山建筑斋堂、僧舍。

接龙桥为三折单檐悬山顶,钢筋混凝土结构廊屋桥。水磨石地面,宽2.5米,高4.5米,东折为清水脊,中折为鱼吻脊,华光珠,桥廊前开扇形景窗,倚山一面设佛龛。西折脊嵌室葫芦。桥两侧有花格栏杆。

翠云亭,在接龙桥东端,八角六柱宝塔拈尖顶,钢筋混凝土双层结构,有阶梯24级螺旋而上,四周花格栏杆,方形景窗,水磨石地面,对角度为4.5米,高5米,东面有门通大雄宝殿。

明翠阁见闻

潘枝东 遗文

(一)明翠阁兴修

考南平县志名胜明翠阁录:“东门外,紫霞洞下,岩前左畔有接龙桥,祀奉子观音,凤冠岩祀老佛”。清康熙三十一年建,乾隆二年并二十七年重建,嘉庆间复修,同治年毁,是年重建,光绪二十年僧真觉募缘重修。

前此寺僧说:此阁相传康熙时开始扩建,大兴土木,才标明为明翠阁,前在明朝,是个无名小庙,事属可能,考县志艺文亦仅有清代人的明翠阁诗。

解放前后,有自空和尚住持此寺,据自空和他所接近的人说:他为了要盖起一个超过古先时的明翠阁规模,在国内募缘感得不够,就到老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、新加坡等国,其国奉佛教,其地多有佛教名寺庙,他既广所募缘,而其远游,不但意在集资而已,同时还于国内外,观察所有寺庙的建筑,悉心纪录,“集奇撮胜”要建成新型的他所理想的明翠阁,大搞图式与设计。本来佛教等寺庙,都多在风景区,所谓“世间好语佛说尽,天下名山僧占多”,因此江山建筑,他取资既广,营巢苦心,方外之人“凤有高梧鹤有松”这也不比俗子凡夫的“求田问舍”或“玩物丧志”。

自空何许人也,祖籍是南平今赤门(公社)(乡)的尤山头人,而出生地是在福州,他生于清光绪五年(1879年)旧历十二月初五日,后来圆寂于1953年旧历七月初七,历世寿七十三岁,二十岁出家。

他出家时据当时这明翠阁有个和尚桂单代理住持,名叫黎隆(谐音,未知法号之真)闽西人,闽北各古刹名寺黎隆见自空年青有为,便以明翠阁付托,自己则长归老家去了,自空继任明翠阁后,名气渐大,也曾为建瓯县光孝寺住持,曾为闽北地区,三度传戒与建瓯光孝寺,俨为闽北一方缁流宗主了,闽省乃至全国名僧对他也器重礼待,那是也不待言的。

此明翠阁所依的山,名为狮山,其溪名为狮子口,据云旧时波涛汹涌,周楫不通,何年凿浚溪石,县志却无记载其事或有来历,但佛法好言“狮子吼”。

(二)明翠阁的建筑群

就自空和尚大兴土木后的明翠阁,当于二十世纪四十年代我所见的,据说当时已经拆除了一部分属于山下平地部分的,原因是十九路军准备抵抗蒋介石的中央军,为了军事交通备战的需要。既拆除了部分,此时我所见的全部是依山而筑的从公路旁石阶缘岩壁拾级而上,先到了一座象鼓山廨院之在山下那样,此地主要是祀五帝的,佛寺多以五帝为侍卫之神。

再前行有座凉亭,亭边有大石碑,上刻“南无阿弥陀佛”六字大字体。

再行穿过了一个山门,门上匾额是“溪山胜景”。

再走十余步,见左首有个厨房,叫做“香积厨”也很大,平时明翠阁可置酒十多桌以上,由此厨办出。再前行,就是观音阁。

此阁是明翠阁的主殿,中祀观音菩萨在当中为主。边旁都是小偶像诸天花雨等甚多。

观音阁是面临剑津,溪山全景于此登临一览,此阁虽不是楼,但阁的下边还有挖土建僧房几间。

阁的左首有方丈堂,方丈所住。如要走进观音殿后的防空洞,可由方丈室转入。

再前行,通过天桥及甬道,有座螺旋阶梯的亭子。

再过去有八角楼。

上阁不单是建筑物,挂在悬岩,离平地二、三十丈之上,建筑为难,前此许多人众来游,更奇其中浮雕壁画,又如何雕上绝壁,不免说为鬼斧神功了。当时固有名技工前来,为建筑设计布置,古人的一套本事,也别有擅长,惜技术没有保存为可考文献。

故此雕梁画栋,盘龙飞凤,巧夺天工。

为了此阁是南平上游第一名胜,其精心建造,未足磬述。

再前行有三宝殿(可能即是县志明翠阁条所“祀老佛”处,当时已改为“洋楼”,作为省主席公馆,另有防空洞设备。)

全部明翠阁掩映在周围山洞的古树林立,枝叶繁茂中。

县志所载紫霞洞为天然岩洞。

尚有一个七层宝塔。

但此阁上无水泉必须下山取水。

自空性好养花,因此花葩瑶草,世不知名,他漫游世界时亦多所搜集携归,当时还有两函数十本的养花经,可惜为“文革”所毁。佛教故事好言莲花,天花诸如“释尊古枯花,迦叶微笑,正法眼藏,于兹授受”等意,作为福建省发展最多的禅宗派,花作禅心,其于花的培养还比较雅致。

明翠阁旧有佛教经典甚繁富,何止千卷,且都贴有标签,等载捐赠者芳名,大多数为省绅佛教居士林林长、萨镇冰等所赠,大资本家林弥钜所赠更多。

我等与南平诗社的剑社同人来游明翠阁,有词一首:临江仙:

忆昔剑津成剑社,过江如鲫堪羞,①民生凋敝不能讴,万人齐卸甲,谁为保金瓯。

莫道杜陵无诗史,登临雁塔深秋;如磐凤雨黯神州,②寒星初寄意,玉䴤不相谋。③

注:①东晋时,京国迁来江左,所谓“名士过江如鲫”。

②鲁迅诗“风雨如磐暗故园,寄意寒星荃不察…….”

③“道不同不相为谋”出《论语》孔子语,王衍好清淡玄学,手持玉麈,因而误国,佛教无益于抗战年代,故言此。

注:此为1927年被毁之明翠阁(录自《南平文史资料》第四期)。

明翠阁——闽北第一阁

南平纪游(三)林麟

“巍巍古阁倚城东,一径崎岖翠色中,四面青山皆入画,春花落叶隔桥红”。这是清人朱宏赞颂明翠阁景色的七绝一首。

明翠阁位于南平东郊,攀附于凤冠岩壁上。据《南平县志》载:明翠阁“东门外,紫霞洞下,岩前左畔有接龙桥,祀送子观音、凤冠岩祀老佛…….”明代凤冠岩只有一个观音阁,康熙年间开始扩建,大兴土木,才起名明翠阁。

凤冠岩山势雄伟,形如狮子,名为狮山,溪从岩前流过,其名狮子口,据说旧时水势汹涌,舟楫不通,只有溪边一条山边小道,后来劈开河底礁石,才勉强可舟船。故有“打开狮子口,现出暗澹滩”之说。

远看明翠阁参差不齐的古苍翠的树林里,像一条长龙围绕岩壁盘旋直上。从公路旁沿石阶拾级而上,先到一座祀五帝的庙院,前行有座凉亭,亭边有大石碑,上刻“南无阿弥陀佛”六个大字,穿过雕着“明翠胜境”的山门到了大殿,大殿连着接龙桥,就是观音阁,面临剑津,此阁不是楼,但阁的下边还有挖土建僧房数间,此阁是明翠阁的主殿,中祀观音菩萨,殿外凭栏环四方,青山环绕,绿水长流,南平山城风光,尽收眼底,低头俯瞰,车水马龙,如置身悬崖,悬岩犹如顶托天空,令人提心吊胆,惊喜兼收,撩人欲醉,当时明翠阁大河面上架有浮桥,是用38条木船连接而成。清末浮桥全毁,清谢纯镳诗云:“三巡画阁倚馋岩,眼底溪山尽不凡,峰带丹烟浮紫盖,水横剑气下孤帆。”

明翠阁被誉为闽北第一阁,内存佛教经典甚富,年久失修濒于倾圯,四十年代,著名的自空和尚,极力募捐,先后向东南亚各国,一边募捐,一边博览诸国的佛教寺庙,吸收精华,集奇撮胜,亲自设计,把明翠阁修建得独具一格,成为远近闻名的旅游胜地。一九九五年被列为市级文物保护单位。但很可惜,这座在台、港东南亚享有盛名具有千年历史的明翠阁却毁于“文革”时期。

一九八四年,得海内外各方集资,重建了明翠阁,我重访明翠阁时,住持释顿空大师热诚接待,大殿外门联:“春回大地春光好春荣万物;福降人间福气浓福明千秋”。现在高大庄严的观音大士,文殊、普贤及二十四诸天菩萨像,安坐受祀,接龙桥业已于一九九零年竣工,正在续建三宝殿。新建的明翠阁气势雄峨,阁楼建在悬岩之上,飞檐斗拱,彩雕画廊,造型别致,结构精巧,使古刹重光,末了我以该阁客厅的一副对联作为本文的结尾:“明楼隐雾远胜蓬莱仙境,翠阁连云不亚灵山风光。”

(摘自1991年10月12日香港《文汇报》)

明翠阁——闽北第一阁

刘积林

明翠阁禅寺,位于南平市区东郊的凤冠岩上,俗称观音阁。宋时,此地乃一小庙,奉祀观音大士。清康熙31年(公元1692年)扩建,因周围风景秀丽,具溪山之胜,故改称明翠阁。

凤冠岩山势雄伟,古树挺拔,山岩形如一头雄狮,前有建溪壁流。明翠阁殿堂楼阁依山面江而建,虚实结合,错落有致,远看明翠阁参差不齐的古建筑群攀伏在岩壁上,隐于树林中,红绿相间,或隐或现,似一条长龙绕岩石盘旋直上,正是“五步一亭,十步一阁”,廊腰漫回,檐方商啄,从公路旁岩壁石阶拾级而登,经“南无阿弥陀佛”石碑转入圆通宝殿,连接龙桥,顺螺旋阶梯而上,便为“慈云法雨”亭,置身亭中远眺,溪山全景尽收眼底,凭栏俯视,颇有凌云之威。该建筑巧用虚脚穿梁悬吊工艺,雕梁画栋,艺术精美,成为闽江上游独特之名胜。清人朱宏曾赋七绝一首:“巍巍古阁倚城东,一径崎岖翠色中,四面青山皆入画,春花落叶隔桥红。”

明翠阁几经沧桑。清同治年间毁,是年重建,光绪20年僧真觉募缘重修;清末明初,住持俪珠、心化、心圆、自空等先后维修,尤以自空扩建之功为最,他远涉重洋募缘,并博览老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、新加坡等国家佛教名寺,回南平后建接龙桥和三宝殿,使古刹趋于完臻。鼎盛时,明翠阁内存佛教经典上千卷,是闽北宗教历史和建筑艺术的重要古刹之一。

十年文革动乱期间,1972年明翠阁以“修通战备路”而毁之殆尽。

1984年,在南平市人民政府关怀下,决定重建恢复这一名胜古迹。1985年圆通宝殿落成,殿内塑有观音大士、文殊、普贤及二十四诸天菩萨宝像。1990年起,又续建了接龙桥和大雄宝殿。1993年,又多方筹资300多万元动工兴建规模宏大的天王殿,内设有素菜馆、接待室、商店、经书流通处、讲经堂等。禅寺四周树木阴郁、栽种大量名贵竹木花草。如今的明翠阁,占地总面积约700平方米,均按原古建物的格式,显得更加气势巍峨,宗风大振,被誉为“闽北第一阁”。每逢佛前节日进香拜者络绎不绝,人如潮涌,热闹非凡。海内外佛教界人士、香客也多次慕名到此游览、诵经。据统计,年游客达12万多人次。今日的明翠阁焕发重光,名扬海内外。

摘自《福建乡土》1993年第4期

闽北第一阁——明翠阁

许继明 林忠锋

南平的明翠阁,驰名港台及东南亚各国,也是闽北第一阁,在爱国侨胞和广大群众的热忱资助下,现已复建落成,雄姿重现,成了人们游览的胜地。

明翠阁系宋代古迹,在我市东门外凤冠岩悬崖上。40多年前,自空和尚专程到新加坡、泰国、缅甸等国募捐而建。解放后,南平政府曾维修多次,惜于十年动乱期间被毁。近两年市政府接纳群众和爱国侨胞的要求,按原样动工筹建。修建得明翠阁是一座大艺术品,突出了“精、奇、险”三大特色。

精:结构精巧玲珑,制作精细争奇,绝大部分木部件均是深度雕刻,巧夺天工。人物、花鸟栩栩如生,殿内画栋雕梁,明朗典雅;翘角飞檐,金碧辉煌。4根大柱髙达10余米,实为罕见。主殿内的大藻井直径6米,由1300多个斗拱重叠拼装而成;40多米木料不用一根铁钉,风格独特,十分壮观,堪称闽北之最。

奇:明翠阁驰名中外在于景奇楼怪。怪在真中有假、假中有真。游客拾阶而上,步入殿门,上至观音殿,下入地进洞。走出洞室,可观赏剑溪风光,九峰罗列呈奇观,二水平分栏外流,江上舟船竟渡,路上车水马龙,阁中有洞,洞外有阁,可谓楼怪、景奇,是全国少见。

险:凤冠岩山势雄伟,岩上古树挺拔,枝繁叶茂。明翠阁依山势而建。落地数十丈,参差不齐的建筑群紧贴悬岩峭壁,隐在郁郁苍苍的丛林里。主殿犹如顶托天空,路上仰望飞阁好似一座蓬莱仙境,隔岩远看又似一大卧龙绕着岩石。登上楼阁,如凌半空。俯瞰四方,青山环抱,绿水欲醉。这正如清人朱宏在原阁上所题诗句:“四面青山皆入画,春花秋叶隔桥红。”明翠阁的雄姿重现,名震中外,美国纽约华侨日报曾作了“福建南平市复修宋明翠阁”的报道。如今游客络绎不绝,成了驰名中外的游览观赏胜地。

摘自《中国城市导报》第370期

自空上人与明翠阁重修

龚履谦 遗稿

自空上人俗名吴守贞,诞生于1878年,母宋氏。上人幼而聪悟,长而颖慧。当时四夷侵凌,政治腐败,心怀不满,愤世嫉俗,思欲削发逃禅,以避红尘。适明翠阁有当家“一心”,方丈住持,上人遂拜伊为师。不久,随其往江西升山寺,仆从三年。1901年,始受戒于本省建宁县云舜山寺。1903年,赴南洋。暹罗等处朝山拜佛,1906年返国先后任黄岩紫云寺及明翠阁住持,久任建瓯光孝寺当家,1918年被推为该寺方丈。先后在该寺传戒三次。退休后,1947年福建省佛教分会成立,当选为理事。数十年中虽往返黄岩。建瓯间,仍多栖止于南平明翠阁,埂埕无量寺,眷念胜境,心不能息。

明翠阁为闽北唯一名胜,年久失修,势将倾圮。1926年,自空上人乃极力奔走各方题募,惨淡经营。上人与南平士绅章鹤征极为友善,敦请其帮助,章君曾任南平市商会长,性情和蔼,广交友朋,凡闽北商绅士庶,往来于剑浦之间者,多器重之。由是民情洞悉,于地方公益事业,无不竭力提倡。捐募修建明翠阁,藉留胜址以供各地人士来南平游览休息,尤为关怀,常谓此时若不重修,再延搁则恢复不易了。上人与章君分工合作,一任捐募事宜,一任修建业务。志愿结合,非到告竣不可。章君擅长绘图设计,虽不是这行人,对于建筑兴趣浓厚而善于钻研。上人托付以重任,爽而乐从。在当时之明翠阁,破烂不堪,前殿接连后殿,是一长木桥,名为接龙桥,游人走上木桥,心惊胆战,感到危险!上人决意提早开工。章君把图绘就,桥上安佛殿,两间螺旋亭,一座有旋梯三十二级,一座有五十一级,其高度可想而知。沿桥面四周有栏杆,工程精致而坚实,规模宏敞。势将倾塌之胜地,而今成为华丽游览场所,今之来自各地游客,道经过南平者,等临高阁,莫不徘徊而忘返,称为钜观。上人之功亦伟大矣。

自空上人,1953年圆寂于明翠阁,享年七十有四岁。

录自《南平文史资料》第四卷

心圆和尚

心圆和尚原名陈文才,又名陈志清,清光绪五年(1879)生于江苏省镇江县。早年在家务农,家境贫寒,23岁上门入赘。时值清末,政治腐败,兵祸连年,田园荒芜,民不聊生。文才务农无着,一度迁居南京谋生。后又辗转无锡,参加内河轮船公司工作,负责管理进出货物。抗日战争爆发,公司倒闭,他只好摆小摊度日。

民国26(1937)文才结识丹阳和尚。此僧云游四方,对文才说,北方沦陷,南方谋事较易,特别是南平,地属山城,无战火波及,是谋生的好去处。文才正愁生计问题,闻言后告别妻子儿女,只身随同丹阳和尚南下,抵南平后暂寓于明翠阁。

明翠阁住持自空和尚,知悉文才的身世遭遇和他的为人遂劝说:“你年过半百、谋生诚非易事,值此国难之际,不如看破红尘,皈依佛门为妙。”文才思念桑梓妻儿,无奈有家归不得,一想自己的遭遇,万分痛苦,遂拜自空和尚为师,削发受戒,皈依佛门,赐名“心圆”。

中华人民共和国成立初期,为节约开支,心圆和尚曾到东门外(今大众戏院)附近租一间小房子卖香烟维持生计。

1953年自空和尚因病圆寂。明翠阁无人主持,财务损失不少。为保护名胜古迹,请心圆任明翠阁住持。他积极保护名胜古迹,不顾年迈古稀,不辞辛苦的挨家挨户动员人们尽快归还财务,亲自动手协助搬回庙产。后又得几次财政拨款资助明翠阁,他亲自主持修建。他常在各种场合向佛徒宣扬共产党的宗教政策,盛赞共产党的政策,使佛教活动渐复正常,明翠阁香火也日益旺盛。

心圆和尚为人忠厚、善良、尊老爱幼,与师兄弟相处和睦。1956年4月选为南平县政协委员,同年底选赴北京参加全国佛协会议。1957-1970年,历选县(市)政协各届委员、市人大代表。1970年12月心圆和尚圆寂,享年91岁。

摘自《南平市志》下册

上一条:没有了!

下一条:南平明翠阁峥嵘岁月三百年